- Les pénuries de main‑d’œuvre atteignent des niveaux critiques, et les postes non pourvus constituent un obstacle de taille dans la croissance actuelle et projetée.

- Le coût des postes à pourvoir est colossal. Les hausses substantielles de la population active pourraient rehausser de plusieurs points de pourcentage le PIB réel canadien.

- Les travailleurs dans la cinquantaine et la soixantaine représentent un segment démographique critique. Ils sont déjà au Canada et représentent un énorme capital humain. Accroître leur participation dans la population active permettrait de réduire spectaculairement les postes à pourvoir dans un court délai.

- Hormis les efforts en cours pour accroître la participation d’autres groupes dans la population active, les décideurs et les entreprises devraient se pencher sur les politiques et sur les approches à adopter non seulement pour fidéliser, mais aussi pour attirer les travailleurs plus âgés sur le point de sortir de la population active ou ceux qui sont déjà sortis.

Les Canadiens et les Canadiennes sont déjà aux prises avec un nombre considérable de difficultés en dépit et en partie à cause de la vigueur de la conjoncture économique. L’inflation qui n’a jamais été aussi élevée depuis des dizaines d’années, la hausse des taux d’intérêt et la modération de l’activité sur le marché du logement sont au premier rang des préoccupations des Canadiens et, par ricochet, des dirigeants politiques. Ce qui est en quelque sorte relégué aux oubliettes dans ces développements, c’est la pénurie critique de main‑d’œuvre que doivent affronter les entreprises canadiennes. En somme, il n’a jamais été aussi difficile d’attirer et de fidéliser les travailleurs dans ce pays. L’impuissance à corriger ces pénuries représente un obstacle décisif dans la croissance actuelle et projetée : d’après les estimations rapides du PIB réel par employé, le PIB pourrait augmenter de 11 milliards de dollars pour chaque tranche de 100 000 emplois créés. Si nous arrivions à trouver un moyen de pourvoir le million de postes libres à l’heure actuelle, nous pourrions hausser notre PIB de plus de 100 milliards de dollars, soit essentiellement 5 % en supposant que la productivité moyenne ne bouge pas. Le coût de ces postes à pourvoir est colossal.

Il n’y a pas de solution facile à apporter à ce problème, et si l’immigration est utile et continue de l’être, il faut consacrer beaucoup plus d’efforts à corriger cette pénurie critique. Les gouvernements interviennent décisivement pour accroître la participation des femmes dans la population active en faisant appel à des politiques ambitieuses pour réduire les frais de garderie et augmenter le nombre de places. Ces mesures sont largement saluées. Nous croyons qu’il faut aussi des initiatives d’intérêt public audacieuses et ambitieuses pour veiller à ce que le Canada profite plus de l’énorme capital humain des Canadiens âgés. Trouver des moyens de fidéliser les travailleurs âgés sur le marché du travail au Canada pourrait permettre d’accomplir beaucoup de chemin dans la réduction des pénuries de main‑d’œuvre critiques que nous affrontons depuis quelques années.

LE DÉFI

Chaque enquête menée auprès des entreprises laisse entendre que les pénuries de main‑d’œuvre sont le premier défi opérationnel auquel elles sont confrontées. L’enquête du Baromètre des affaires de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante nous apprend que près de 55 % des entreprises affirment que les pénuries de travailleurs spécialisés limitent leur capacité d’augmenter les ventes et la production. La pénurie de travailleurs semi‑spécialisés limite la capacité d’accroître les ventes et la production dans 38 % des entreprises. Ces facteurs l’emportent largement sur les autres difficultés qu’affrontent les entreprises. Dans une récente enquête du Conseil canadien des affaires, 81 % des grandes entreprises sondées ont fait savoir qu’elles avaient dû s’en remettre à l’immigration pour pourvoir des postes. La plus récente Enquête sur les perspectives des entreprises de la Banque du Canada révèle que 40 % des entreprises sondées font état de pénuries de main‑d’œuvre et que l’intensité de ces pénuries frôle des niveaux records.

Les données de ces enquêtes sont confirmées par les statistiques formelles sur le marché du travail. En date de mars 2022, il y avait plus d’un million de postes à pouvoir (1 012 900) — ce qui est sans précédent. Ces postes à pourvoir se chiffraient à un peu plus de 500 000 avant la pandémie, à l’époque où les pénuries de main‑d’œuvre étaient également considérées comme un défi de taille. Près d’un poste sur 17 est à pourvoir au Canada. En outre, ces postes à pourvoir sont généralisés, puisqu’on les constate dans presque tous les secteurs d’activité et dans presque toutes les régions. Les postes à pourvoir ont augmenté de 22,6 % (+186 400) en mars et ont progressé de 60,5 % (+382 000) depuis mars 2021.

Le bond des postes à pourvoir est presque entièrement attribuable à l’augmentation de la demande de travailleurs, puisque le nombre de travailleurs employés est aujourd’hui supérieur aux niveaux atteints avant la pandémie. Le taux d’emploi tutoie son plus haut depuis la grande crise financière. Le taux de participation est légèrement inférieur à ce qu’il était avant la pandémie, même si sa baisse s’explique entièrement par la sortie des Canadiens de 60 ans et plus de la population active, à l’heure où le taux de participation des Canadiens de tous les autres groupes d’âge est proche de ce qu’il était avant la pandémie ou nettement supérieur à ce niveau.

Certains facteurs structurels sous‑tendent la rareté des travailleurs. Le vieillissement de la population est peut‑être le facteur le plus important. La population en âge de travailler (de 15 à 64 ans) vieillit et prend rapidement de l’âge. De 2016 à 2021, le nombre de personnes de 65 ans et plus a augmenté de 18 %. Il s’agit de la deuxième augmentation en importance depuis 75 ans, après la hausse constatée de 2011 à 2016. Le vieillissement de nombreuses cohortes de l’explosion démographique — dont l’âge des plus jeunes est compris entre 56 et 64 ans aujourd’hui — accélère généralement le vieillissement de la population. Faut‑il rappeler qu’en 2021, l’Ontario a accueilli près de la moitié de la totalité des nouveaux résidents permanents canadiens. Mais même si cette province est l’épicentre de l’immigration du pays, le taux de participation dans la population active de l’Ontario évolue tendanciellement à la baisse en raison de la part grandissante, dans la population active, des travailleurs âgés (de 55 ans et plus), qui ont tendance à avoir des taux de participation moindres par rapport aux autres cohortes en âge de travailler.

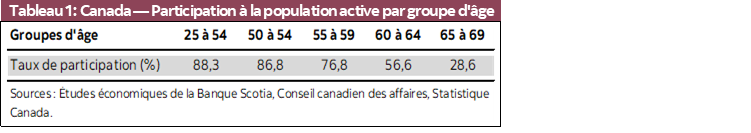

Certains chiffres illustrent l’échelle des possibilités à cet égard. Même si les taux de participation des Canadiens âgés augmentent généralement au fil des ans, cette tendance a été interrompue pendant la pandémie, et le taux de participation des travailleurs dans la cinquantaine et la soixantaine reste nettement inférieur à celui des Canadiens moins âgés.

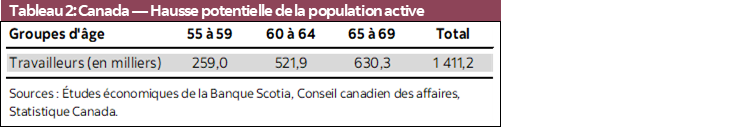

Le ralentissement de la baisse, sur le marché du travail, de la participation des Canadiens qui vieillissent ou le comblement de l’écart entre les hommes et les femmes apporte d’énormes avantages. Pour en illustrer les incidences potentielles sur la population active, nous adoptons l’hypothèse certes extrême selon laquelle le taux de participation des cohortes des groupes d’âge du tableau ci‑après est établi d’après celui de la cohorte des groupes d’âge qui les précède immédiatement. Si par exemple le taux de participation des travailleurs du groupe des 55 à 59 ans était égal à celui du groupe des 50 à 54 ans, la population active s’enrichirait de 259 000 travailleurs.

Selon cette hypothèse, il pourrait y avoir à concurrence de 1,4 million de personnes de plus qui travailleraient ou qui chercheraient du travail. Il faut rappeler qu’il y a actuellement un million de postes à pourvoir. Il est évidemment irréaliste d’espérer d’atteindre ce résultat; toutefois, cette hypothèse illustre effectivement l’amplitude de cette possibilité. En adoptant les politiques et les mesures d’incitation voulues, ce sont probablement des centaines de milliers de Canadiens et de Canadiennes qui pourraient participer ou reparticiper au marché du travail.

L’immigration est sans aucun doute un élément important qui permettra de corriger la pénurie de travailleurs, en plus d’avoir un effet rajeunissant sur le profil démographique du Canada. Or, l’immigration ne peut pas corriger nos pénuries de travailleurs dans l’avenir prévisible. Nous nous en remettons à l’immigration dans une trop grande mesure pour corriger nos problèmes de main‑d’œuvre.

Nous croyons que les Canadiens plus âgés constituent une pépinière de travailleurs critiquement sous‑utilisés et oubliés. Il faudrait mettre au point des politiques pour encourager les Canadiens plus âgés à continuer de faire partie de la population active. Si bien des gens prennent la décision personnelle de prendre leur retraite à 65 ans, il existe des mesures d’incitation budgétaires que les décideurs pourraient appliquer pour fidéliser les travailleurs qui peuvent et qui veulent faire partie de la population active. Premièrement, le gouvernement fédéral pourrait offrir un crédit d’impôt remboursable pour le prolongement des carrières. Ce crédit devrait être assez substantiel pour influer sur le comportement des travailleurs. Le gouvernement du Québec a récemment lancé un crédit d’impôt non remboursable pour le prolongement des carrières, qui est toutefois relativement modeste, à 1 650 $ maximum par travailleur de plus de 65 ans. Deuxièmement, le gouvernement fédéral pourrait rajuster le taux de récupération de la pension de Sécurité de la vieillesse pour les Canadiens de 65 à 67 ans, afin d’éviter qu’ils soient surpénalisés pour les revenus d’emploi qu’ils gagnent pendant ces deux années. À l’heure actuelle, le seuil du revenu pour la récupération de la pension de la SV (ou impôt de récupération) est de l’ordre de 80 000 $ par an. Ce seuil pourrait être haussé afin d’inciter financièrement à retarder le départ à la retraite.

Troisièmement, le gouvernement pourrait renverser sa décision de rétablir à 65 ans, plutôt qu’à 67 ans, le versement de la pension de Sécurité de la vieillesse. Cette décision a des incidences budgétaires considérables à moyen et à long termes, tout en encourageant les travailleurs à prendre une retraite plus hâtive.

Il se pourrait aussi que l’on doive élaborer des politiques ciblées afin d’encourager les Canadiens et les Canadiennes de moins de 65 ans à continuer de participer au marché du travail. Si les gouvernements n’ont pas activement utilisé les groupes d’âge de moins de 65 ans dans la conception de la fiscalité, les baisses d’impôts ciblées pour les particuliers d’un certain groupe d’âge ou les sommes forfaitaires versées aux particuliers dans un certain groupe d’âge ou de revenus pourraient encourager une meilleure participation sur le marché du travail. Compte tenu du manque d’expérience dans l’application de ces politiques, il s’agit du type d’innovation qui se prêterait bien à l’expérimentation afin de connaître l’ensemble idéal de mesures d’incitation à adopter pour maximiser la rétention des travailleurs.

Les entreprises ont elles aussi une responsabilité importante dans la fidélisation des talents. Les programmes internes de recyclage et d’actualisation des compétences, de concert avec des formules de travail adaptées aux Canadiens plus âgés et avec des incitations financières pour fidéliser les talents, sont essentiels pour le succès et les gains de productivité des entreprises.

Mûrement réfléchies, les mesures qui permettent d’accroître considérablement la participation des Canadiens plus âgés au marché du travail pourraient permettre de parcourir beaucoup de chemin dans la correction des pénuries de travailleurs. En outre, ces mesures pourraient aussi avoir l’avantage de produire des répercussions presque instantanées sur l’offre de travailleurs à l’heure où on a absolument besoin d’eux.

AVIS

Le présent rapport a été préparé par Études économiques Scotia à l’intention des clients de la Banque Scotia. Les opinions, estimations et prévisions qui y sont reproduites sont les nôtres en date des présentes et peuvent être modifiées sans préavis. Les renseignements et opinions que renferme ce rapport sont compilés ou établis à partir de sources jugées fiables; toutefois, nous ne déclarons ni ne garantissons pas, explicitement ou implicitement, qu’ils sont exacts ou complets. La Banque Scotia ainsi que ses dirigeants, administrateurs, partenaires, employés ou sociétés affiliées n’assument aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit, en cas de perte directe ou consécutive découlant de la consultation de ce rapport ou de son contenu.

Ces rapports vous sont adressés à titre d’information exclusivement. Le présent rapport ne constitue pas et ne se veut pas une offre de vente ni une invitation à offrir d’acheter des instruments financiers; il ne doit pas non plus être réputé constituer une opinion quant à savoir si vous devriez effectuer un swap ou participer à une stratégie de négociation comportant un swap ou toute autre transaction. L’information reproduite dans ce rapport n’est pas destinée à constituer et ne constitue pas une recommandation de swap ou de stratégie de négociation comportant un swap au sens du Règlement 23.434 de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis et de l’Appendice A de ce règlement. Ce document n’est pas destiné à être adapté à vos besoins individuels ou à votre profil personnel et ne doit pas être considéré comme un « appel à agir » ou une suggestion vous incitant à conclure un swap ou une stratégie de négociation comportant un swap ou toute autre transaction. La Banque Scotia peut participer à des transactions selon des modalités qui ne concordent pas avec les avis exprimés dans ce rapport et peut détenir ou être en train de prendre ou de céder des positions visées dans ce rapport.

La Banque Scotia et ses sociétés affiliées ainsi que tous leurs dirigeants, administrateurs et employés peuvent périodiquement prendre des positions sur des monnaies, intervenir à titre de chefs de file, de cochefs de file ou de preneurs fermes d’un appel public à l’épargne ou agir à titre de mandants ou de placeurs pour des valeurs mobilières ou des produits dérivés, négocier ces valeurs et produits dérivés, en faire l’acquisition, ou agir à titre de teneurs de marché ou de conseillers, de courtiers, de banques d’affaires et/ou de maisons de courtage pour ces valeurs et produits dérivés. La Banque Scotia peut toucher une rémunération dans le cadre de ces interventions. Tous les produits et services de la Banque Scotia sont soumis aux conditions des ententes applicables et des règlements locaux. Les dirigeants, administrateurs et employés de la Banque Scotia et de ses sociétés affiliées peuvent siéger au conseil d’administration de sociétés.

Il se peut que les valeurs mobilières visées dans ce rapport ne conviennent pas à tous les investisseurs. La Banque Scotia recommande aux investisseurs d’évaluer indépendamment les émetteurs et les valeurs mobilières visés dans ce rapport et de faire appel à tous les conseillers qu’ils jugent nécessaire de consulter avant de faire des placements.

Le présent rapport et l’ensemble des renseignements, des opinions et des conclusions qu’il renferme sont protégés par des droits d’auteur. Il est interdit de les reproduire sans que la Banque Scotia donne d’abord expressément son accord par écrit.

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.

La Banque Scotia, de pair avec l’appellation « Services bancaires et marchés mondiaux », est une dénomination commerciale désignant les activités mondiales exercées dans le secteur des services bancaires aux sociétés, des services bancaires de placement et des marchés financiers par La Banque de Nouvelle-Écosse et certaines de ses sociétés affiliées dans les pays où elles sont présentes, dont

Scotiabank Europe plc; Scotiabank (Ireland) Designated Activity Company; Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Scotia Inverlat Derivados S.A. de C.V., lesquelles sont toutes des membres du groupe de la Banque Scotia et des usagers autorisés de la marque Banque Scotia. La Banque de Nouvelle-Écosse est constituée au Canada sous le régime de la responsabilité limitée et ses activités sont autorisées et réglementées par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada. Au Royaume-Uni, les activités de La Banque de Nouvelle-Écosse sont autorisées par la Prudential Regulation Authority et assujetties à la réglementation de la Financial Conduct Authority et à la réglementation limitée de la Prudential Regulation Authority. Nous pouvons fournir sur demande les détails du périmètre de l’application, à La Banque de Nouvelle-Écosse, de la réglementation de la Prudential Regulation Authority du Royaume-Uni. Les activités de Scotiabank Europe plc sont autorisées par la Prudential Regulation Authority et réglementées par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority du Royaume-Uni.

Les activités de Scotiabank Inverlat, S.A., de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat et de Scotia Derivados, S.A. de C.V. sont toutes autorisées et réglementées par les autorités financières du Mexique.