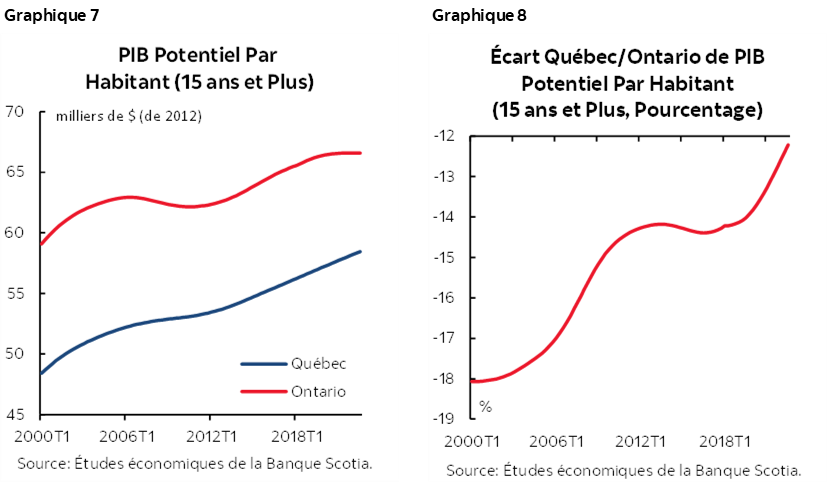

- Le Québec affiche un écart important et soutenu au chapitre de son produit intérieur brut (PIB) potentiel par habitant face à celui de l’Ontario. Ce retard est estimé à près de 14% en 2018.

- En l’absence de nouvelles politiques pour stimuler le PIB potentiel, nous estimons qu’il faudrait jusqu’à environ 2035 pour le réduire de moitié. En 2018, le gouvernement du Québec s’était engagé à atteindre cet objectif sur un horizon de 5 années.

- Le Québec bénéficie d’un avantage sur l’Ontario au chapitre de la productivité de sa main d’œuvre, notamment pour ce qui est de la productivité multifactorielle, mais il est et il continuera d’être désavantagé en ce qui concerne le taux d’activité de sa population en âge de travailler.

- Des mesures visant à accroître ce taux d’activité et l’intensité du capital par travailleur, via l’investissement, devraient être adoptées pour accroître le PIB par habitant et le niveau de vie de la population du Québec.

Un déterminant fondamental du niveau de vie de la population du Québec est le produit intérieur brut (PIB) par habitant. À ce chapitre et depuis longtemps, le Québec affiche un retard important relativement à ses principaux partenaires économiques, dont l’Ontario. En 2018, le gouvernement du Québec s’est engagé à réduire de moitié l’écart du PIB par habitant du Québec avec celui de l’Ontario sur un horizon de 5 années. Nous examinons ici cet engagement et concluons, à partir de notre cadre d’analyse et des tendances récentes, que cet objectif ne peut être atteint dans les délais visés sur la base des politiques actuelles. Des mesures additionnelles et décisives devront donc être adoptées dans les prochains budgets.

Nous examinons la contribution des diverses composantes de la tendance du PIB potentiel — ou tendanciel — par habitant du Québec à son écart de performance avec celui de l’Ontario afin d’identifier des mesures appropriées pour réduire cet écart. Notre objectif est d’examiner les tendances de plus long terme du PIB et de ses principales composantes pour identifier les facteurs structurels qui auraient le plus d’impact sur le revenu par habitant. Une emphase sur le PIB potentiel, plutôt qu’actuel ou observé, est donc plus appropriée pour cet objectif.

Notre examen révèle que le Québec bénéficie d’un léger avantage sur l’Ontario en ce qui a trait à la croissance de la productivité de sa main d’œuvre, notamment sa composante multifactorielle qui reflète l’efficacité avec laquelle les facteurs de production sont utilisés. Dans l’ensemble depuis 2018, la composante ‘intensité du capital’ de la productivité tendancielle du Québec a eu une croissance similaire à celle de l’Ontario. Une augmentation du capital au Québec serait tout de même désirable pour aider à réduire l’écart de PIB potentiel par habitant entre ces deux économies. Le gouvernement devrait donc adopter des mesures concrètes et ciblées visant à augmenter davantage l’investissement privé en capital au Québec.

Le Québec affiche un désavantage grandissant au niveau démographique. L’Ontario accueille beaucoup plus d’immigrants, ce qui permet une augmentation plus rapide de sa population. Ceci ne génère pas nécessairement un avantage ontarien en termes de niveau de vie de ses habitants puisque ce dernier est influencé par la productivité de la main d’œuvre. Cependant, l’immigration fait en sorte que la population ontarienne rajeunit alors que la population québécoise vieillit, ce qui peut favoriser le PIB potentiel ontarien via une meilleure performance du taux d’activité. En fait, l’âge médian ontarien baisse de façon générale depuis 2017 (maintenant à 40,4 ans) alors qu’il augmente au Québec (maintenant à 43,1 ans). Ceci contribue à une baisse structurelle du taux d’activité au Québec, ce qui freine la croissance potentielle de l’économie. Les politiques visant à augmenter le taux d’activité des personnes plus âgées sont donc plus nécessaires au Québec qu’en Ontario ou ailleurs au pays.

Sans amélioration, l’écart du PIB potentiel par habitant entre les deux provinces ne se fermera que très lentement. Selon notre analyse, seulement la moitié de l’écart de 2018 serait combler autour de 2035. Des efforts additionnels, décisifs et soutenus sont donc requis.

COMMENT SE COMPARE LA CROISSANCE DES PIB POTENTIELS QUEBECOIS ET ONTARIEN ? METHODE UTILISEE POUR REPONDRE A CETTE QUESTION

Le PIB potentiel est le niveau d’équilibre du PIB réel. À ce niveau, les capacités productives sont pleinement employées, la croissance des prix est des revenus est stable, et le rythme de l’activité économique est considéré soutenable. Le PIB potentiel est fréquemment associé à la tendance du PIB.

Le gouvernement du Québec a pour objectif de réduire significativement et en permanence l’écart entre les PIB (et revenus) par habitant du Québec et de l’Ontario, que nous estimons à près de 14% en 2018. Il doit, par conséquent, adopter des mesures visant à relever le taux de croissance du PIB potentiel par habitant au-delà de celui de l’Ontario et de façon soutenue.

Or, comment se compare les croissances actuelles des PIB potentiels québécois et ontarien ? Pour répondre à cette question il faut estimer les PIB potentiels québécois et ontarien puisqu’ils ne sont pas directement observables. Pour ce faire, nous appliquons un filtre multivarié à ses principales composantes pour extraire leur tendance — ou profil d’équilibre — et celle du PIB. Cette méthodologie est également utilisée par diverses institutions économiques comme la Banque du Canada, le Fonds Monétaire International et agences gouvernementales. Cette méthode fournit une estimation du PIB potentiel (YPOT) et des profils tendanciels — d’équilibre — de ses principales composantes, que sont les niveaux d’emploi (Emp_eq) et de la productivité de la main d’œuvre (Prod_eq) :

Le niveau d’emploi d’équilibre se décompose lui-même en taux de chômage d’équilibre (TC_eq), en taux d’activité d’équilibre (Tact_eq) et en population en âge de travaillée (15 ans et + ; POP) :

Rappelons que le taux d’activité est la proportion de la population en âge de travailler qui détient ou cherche un emploi. Les indicateurs Prod_eq, TC_eq et Tact_eq sont inobservables et doivent être inférés des données observées de la productivité de la main d’œuvre, du taux de chômage et du taux d’activité respectivement. Pour ce faire, nous utilisons un filtre Hodrick-Prescott (HP) appliqué à chacune de ces variables en choisissant un paramètre de lissage approprié à chacune d’elles selon la littérature. Le filtre HP permet d’extraire la tendance d’un indicateur donné. En ce qui a trait aux TC_eq et Tact_eq, nous combinons le résultat du filtre HP à une relation d’équilibre économique.

Cette approche nous permet donc d’estimer le PIB potentiel et la contribution à sa croissance provenant i) du taux de croissance de la productivité d’équilibre ii) du taux de croissance de la population iii) du taux de chômage d’équilibre et iv) du taux d’activité d’équilibre. Elle permet de mieux cerner les forces et les faiblesses du Québec par rapport à l’Ontario en ce qui a trait à la croissance du PIB potentiel.

ANALYSE DES COMPOSANTES DES PIB POTENTIELS QUEBECOIS ET ONTARIEN

Nous débutons notre analyse des résultats par le taux de chômage d’équilibre (TC_eq). Les résultats présentés au graphique 1 montrent une diminution graduelle du TC_eq québécois par rapport à celui de l’Ontario. Cette baisse soutenue a permis d’éliminer une partie de l’écart entre les PIB potentiels par habitant du Québec et de l’Ontario. Actuellement nous estimons que le TC_eq du Québec n’est que légèrement plus élevé que celui de l’Ontario (5,7% comparativement à 5,5%). Par conséquent, bien qu’il soit encore possible de réduire l’écart de croissance entre les PIB potentiels du Québec et de l’Ontario par le biais d’une réduction additionnelle du TC_eq québécois, les gains résultants seront modestes.

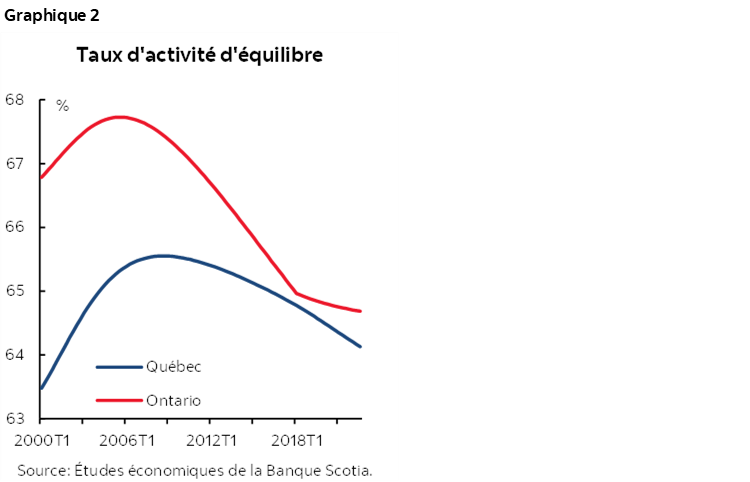

Il en va autrement du taux d’activité d’équilibre (graphique 2). Selon les résultats, entre 2005 et 2018 nous observons une diminution beaucoup moins marquée de ce taux au Québec qu’en Ontario, favorisant la performance relative du PIB potentiel québécois. Ce résultat est en partie lié à l’introduction de services de garde à faibles tarifs au Québec qui ont eu un effet positif sur le taux d’activité des femmes et compensé l’effet graduel et croissant du vieillissement de la population plus rapide au Québec au cours de cette période. Toutefois, depuis 2019, la baisse du taux d’activité d’équilibre a ralenti en Ontario alors qu’elle se poursuivait à un rythme inchangé au Québec, favorisant cette fois la croissance du PIB potentiel ontarien. Nous estimons que le taux d’activité d’équilibre du Québec se situe actuellement à 64,1% contre 64,7% pour l’Ontario. Cependant, cet écart devrait s’accentuer au cours des prochaines années en raison du vieillissement prévu plus rapide de la population québécoise par rapport à celle de l’Ontario. Ainsi, le taux d’activité moyen au Québec continuera de diminuer relativement à celui de l’Ontario en raison de l’augmentation du poids démographique du groupe plus âgé qui possède un taux d’activité plus faible que les autres groupes d’âge. En conséquence, l’évolution du taux d’activité continuera d’être une faiblesse du Québec sauf si le gouvernement met en place des politiques visant à contrecarrer cette baisse. Il serait donc souhaitable que le gouvernement du Québec introduise des politiques visant à stimuler le taux d’activité d’équilibre des personnes plus âgées.

En raison d’une immigration plus forte, il n’est pas surprenant d’observer que la croissance de la population ontarienne soit systématiquement plus vigoureuse que celle du Québec (graphique 3). Cette situation, qui devrait se poursuivre, génère des croissances tendancielles de l’emploi et du PIB potentiel de l’Ontario plus fortes qu’au Québec. Toutefois, elle est neutre sur l’écart entre les PIB potentiels par habitant du Québec et de l’Ontario1.

La dernière composante du PIB potentiel, et non la moindre, est la productivité de la main d’œuvre d’équilibre. Depuis 2016, la croissance de cette productivité au Québec est relativement stable alors qu’elle a chuté en Ontario (graphique 4). Cette évolution défavorable en Ontario a éliminé une partie de l’écart entre les PIB potentiels par habitant du Québec et de l’Ontario, particulièrement depuis 2019. Pourquoi observons-nous ce phénomène ? Pour répondre à cette question il faut analyser les facteurs affectant la productivité de la main-d’œuvre.

La croissance de la productivité de la main-d’œuvre peut s’expliquer par une augmentation de la productivité multifactorielle (l’efficacité avec laquelle les facteurs de production sont combinés, voir en annexe), une hausse du capital par emploi — via l’investissement — et une combinaison des deux. Le graphique 5 compare l’évolution du stock de capital d’équilibre par emploi du Québec avec celui de l’Ontario. Cet indicateur est aussi appelé l’approfondissement — ou intensité — du capital. Du début de 2017 à la mi-2019, la croissance tendancielle de l’intensité du capital était de 1,0% au Québec alors qu’elle était de 0,2% en Ontario, favorisant ainsi la croissance de la productivité de la main d’œuvre du Québec relativement à celle de l’Ontario. Depuis la mi-2019 toutefois, la croissance de cette intensité du capital est similaire au Québec et en Ontario.

L’intensité du capital par emploi peut donc difficilement expliquer la bonne tenue récente de la croissance de la productivité de la main d’œuvre québécoise par rapport à celle de l’Ontario. Cette dernière est donc attribuable à une croissance plus forte de la productivité multifactorielle au Québec qu’en Ontario. Le gouvernement doit tout de même viser à accroître l’intensité du capital par emploi au Québec pour relever davantage la productivité et accroître le PIB par habitant. Pour atteindre cet objectif, il doit investir davantage et/ou mettre en place des politiques visant à stimuler l’investissement des entreprises en général.

ANALYSE DES PIB POTENTIELS QUEBECOIS ET ONTARIEN ET PERSPECTIVES DE CROISSANCE

La croissance récente du PIB potentiel québécois est quelque peu supérieure à celle de l’Ontario (1,6% comparativement à 1,5% ; graphique 6). Il est à noter que la croissance du PIB potentiel enregistrée depuis 2020 a été affectée à la baisse par les contraintes d’offre et les goulots d’étranglement liés à la pandémie de covid-19. Ces contraintes ont fortement affecté le secteur de l’automobile. Étant donné l’importance de ce secteur en Ontario, la croissance de son PIB potentiel a vraisemblablement été plus impactée que pour le Québec par ces perturbations de l’offre liées à la pandémie. Ces contraintes sont en bonne voie d’être éliminées cependant.

Principalement en raison de l’immigration plus importante et de l’élimination graduelle des contraintes d’offre ayant récemment affecté l’industrie de l’automobile, nous prévoyons qu’au cours des prochaines années le PIB potentiel de l’Ontario croîtra un peu plus rapidement qu’au Québec (resp. 2,0% et 1,6% annuellement). Nous prévoyons également un écart de croissance annuelle de la population se situant entre 0,6 et 0,8 point de pourcentage favorisant l’Ontario2. Par conséquent, si aucune nouvelle politique visant à stimuler le PIB potentiel du Québec n’est mise en place, l’écart entre les PIB potentiels par habitant du Québec et de l’Ontario se réduira au mieux de 0,4 point de pourcentage par année. L’écart observé en 2018 était d’environ 14% (graphiques 7 et 8). À ce rythme, et compte tenu de l’incertitude, jusqu’à 15 années supplémentaires seraient nécessaires pour éliminer la moitié de cet écart. Des efforts ambitieux sont donc requis pour l’atteinte de cet objectif.

CONCLUSION : COMMENT REDUIRE L’ECART ENTRE LES PIB POTENTIELS PAR HABITANT DU QUEBEC ET DE L’ONTARIO ?

Le gouvernement québécois doit mettre en place des politiques pour stimuler le PIB potentiel du Québec. Comment doit-il le faire ? L’analyse ci-haut fournit des pistes pour concentrer les efforts.

Notre analyse montre que le Québec fait bonne figure par rapport à l’Ontario en ce qui a trait au taux de chômage d’équilibre et à la croissance de la productivité multifactorielle. Toutefois, des améliorations sont nécessaires concernant l’évolution future du taux d’activité et de l’intensité du capital (via l’investissement). Par conséquent, nous pensons que la stratégie du gouvernement du Québec en matière d’accroissement du rythme de croissance du PIB potentiel devrait se concentrer sur :

» Stimuler l’investissement en capital fixe et accroître l’intensité du capital par travailleur. Pour ce faire :

1. Le gouvernement peut mettre en place des incitatifs à l’investissement des entreprises. Voici certaines possibilités :

I. Réduire l’impôt des entreprises,

II. Crédits d’impôt à l’investissement,

III. Subventions ciblées à l’investissement,

IV. Subventions et crédits d’impôts aux entreprises pour la formation des travailleurs.

2. Le gouvernement peut également accroître l’investissement public :

I. Secteur de l’éducation (écoles, universités, formation de la main d’œuvre),

II. Secteur de la santé,

III. Systèmes de transport efficaces et accessibles, incluant le transport en commun,

IV. Rendre et maintenir abordables les coûts d’habitation, ce qui faciliterait une (ré-) allocation efficace des ressources,

V. Et, accroître la capacité de production hydroélectique pour réduire les coûts de production des biens et services.

» Stimuler le taux d’activité des personnes plus âgées. Plusieurs mesures possibles :

1. Incitatifs au retour de personnes retraitées sur le marché du travail,

2. Incitatifs à demeurer plus longtemps sur le marché du travail pour les travailleuses/travailleurs plus âgé(e)s.

En ce qui a trait aux mesures stimulant l’investissement des entreprises, nous privilégions les subventions et crédits d’impôts ciblés qui augmentent l’intensité du capital par employé, et qui arriment adéquatement ce nouveau capital aux besoins et compétences des travailleurs. Ces mesures ont un lien plus direct avec l’investissement et le capital que simplement réduire l’impôt général des sociétés qui laisse d’autres choix aux entreprises qu’investir au Québec. Pour les mesures visant à augmenter le taux d’activité des personnes plus âgées, nous suggérons des approches incitatives plutôt que coercitives. Des mesures incitatives visant à augmenter l’âge de la retraite doivent être fortement envisagées. Des campagnes visant à accroître la littéracie financière afin d’informer les travailleurs des implications de différentes décisions — comme l’âge de la retraite — sur leur revenu de retraite serait bénéfique.

ANNEXE : INTERPRETATION DE LA PRODUCTIVITE MULTIFACTORIELLE

Conceptuellement, la productivité multifactorielle reflète l’efficacité avec laquelle une économie — ou une firme — combine les différents facteurs de production pour produire des biens et services. Une productivité multifactorielle élevée reflète un rendement élevé d’utilisation des facteurs de production.

La productivité multifactorielle capte généralement :

- Le niveau de formation et d’expérience des travailleurs,

- Le niveau de la technologie et de l’innovation,

- L’adéquation du capital physique, notamment la machinerie et l’équipement, avec les tâches et compétences des travailleurs,

- La structure organisationnelle, l’efficacité et la fluidité de la gestion et des processus au niveau des entreprises ,

- La rapidité d’adaptation aux changements (coûts d’ajustement).

Dans un cadre d’analyse macro comme utilisé ici, la productivité multifactorielle capte également la contribution des déterminants de production omis :

- Taux d’utilisation du capital,

- Heures travaillées hebdomadaires moyennes,

- Contribution d’autres intrants comme l’énergie et autres matières premières, ainsi que les biens et services intermédiaires,

- Déplacement de la structure économique entre secteurs d’activité plus ou moins productifs,

- Capital (infrastructures) public.

L’influence de ce dernier ensemble de facteurs sur notre estimation de la productivité multifactorielle provient donc du cadre d’estimation choisi. L’objectif principal à cette étape était d’estimer la contribution des grandes composantes à l’écart de performance du PIB potentiel par habitant au Québec relativement à celui de l’Ontario à l’aide d’une approche macro. Une approche plus micro permettrait une compréhension plus détaillée de la contribution de ces facteurs omis à l’évolution de la cette performance relative de la productivité et de mieux cerner les mesures prometteuses pour accroître le PIB potentiel—et par habitant—du Québec, et donc l’amélioration du niveau de vie de sa population. Nous prévoyons raffiner ce cadre d’analyse au cours des prochains mois pour atteindre cet objectif.

1 À priori, l’impact d’une immigration accrue sur la productivité de l’ensemble de l’économie—et donc du PIB potentiel par habitant—est incertain. Par exemple, la croissance de la productivité de l’ensemble de l’économie s’en trouverait ralentie (accélérée) si une proportion importante de la main d’œuvre issue de cette immigration devait être absorbée par les secteurs les moins (plus) productifs de l’économie.

2 Basé sur des scénarios médians de croissance de la population de Statistique Canada.

AVIS

Le présent rapport a été préparé par Études économiques Scotia à l’intention des clients de la Banque Scotia. Les opinions, estimations et prévisions qui y sont reproduites sont les nôtres en date des présentes et peuvent être modifiées sans préavis. Les renseignements et opinions que renferme ce rapport sont compilés ou établis à partir de sources jugées fiables; toutefois, nous ne déclarons ni ne garantissons pas, explicitement ou implicitement, qu’ils sont exacts ou complets. La Banque Scotia ainsi que ses dirigeants, administrateurs, partenaires, employés ou sociétés affiliées n’assument aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit, en cas de perte directe ou consécutive découlant de la consultation de ce rapport ou de son contenu.

Ces rapports vous sont adressés à titre d’information exclusivement. Le présent rapport ne constitue pas et ne se veut pas une offre de vente ni une invitation à offrir d’acheter des instruments financiers; il ne doit pas non plus être réputé constituer une opinion quant à savoir si vous devriez effectuer un swap ou participer à une stratégie de négociation comportant un swap ou toute autre transaction. L’information reproduite dans ce rapport n’est pas destinée à constituer et ne constitue pas une recommandation de swap ou de stratégie de négociation comportant un swap au sens du Règlement 23.434 de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis et de l’Appendice A de ce règlement. Ce document n’est pas destiné à être adapté à vos besoins individuels ou à votre profil personnel et ne doit pas être considéré comme un « appel à agir » ou une suggestion vous incitant à conclure un swap ou une stratégie de négociation comportant un swap ou toute autre transaction. La Banque Scotia peut participer à des transactions selon des modalités qui ne concordent pas avec les avis exprimés dans ce rapport et peut détenir ou être en train de prendre ou de céder des positions visées dans ce rapport.

La Banque Scotia et ses sociétés affiliées ainsi que tous leurs dirigeants, administrateurs et employés peuvent périodiquement prendre des positions sur des monnaies, intervenir à titre de chefs de file, de cochefs de file ou de preneurs fermes d’un appel public à l’épargne ou agir à titre de mandants ou de placeurs pour des valeurs mobilières ou des produits dérivés, négocier ces valeurs et produits dérivés, en faire l’acquisition, ou agir à titre de teneurs de marché ou de conseillers, de courtiers, de banques d’affaires et/ou de maisons de courtage pour ces valeurs et produits dérivés. La Banque Scotia peut toucher une rémunération dans le cadre de ces interventions. Tous les produits et services de la Banque Scotia sont soumis aux conditions des ententes applicables et des règlements locaux. Les dirigeants, administrateurs et employés de la Banque Scotia et de ses sociétés affiliées peuvent siéger au conseil d’administration de sociétés.

Il se peut que les valeurs mobilières visées dans ce rapport ne conviennent pas à tous les investisseurs. La Banque Scotia recommande aux investisseurs d’évaluer indépendamment les émetteurs et les valeurs mobilières visés dans ce rapport et de faire appel à tous les conseillers qu’ils jugent nécessaire de consulter avant de faire des placements.

Le présent rapport et l’ensemble des renseignements, des opinions et des conclusions qu’il renferme sont protégés par des droits d’auteur. Il est interdit de les reproduire sans que la Banque Scotia donne d’abord expressément son accord par écrit.

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.

La Banque Scotia, de pair avec l’appellation « Services bancaires et marchés mondiaux », est une dénomination commerciale désignant les activités mondiales exercées dans le secteur des services bancaires aux sociétés, des services bancaires de placement et des marchés financiers par La Banque de Nouvelle-Écosse et certaines de ses sociétés affiliées dans les pays où elles sont présentes, dont Scotiabank Europe plc; Scotiabank (Ireland) Designated Activity Company; Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Scotia Inverlat Derivados S.A. de C.V., lesquelles sont toutes des membres du groupe de la Banque Scotia et des usagers autorisés de la marque Banque Scotia. La Banque de Nouvelle-Écosse est constituée au Canada sous le régime de la responsabilité limitée et ses activités sont autorisées et réglementées par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada. Au Royaume-Uni, les activités de La Banque de Nouvelle-Écosse sont autorisées par la Prudential Regulation Authority et assujetties à la réglementation de la Financial Conduct Authority et à la réglementation limitée de la Prudential Regulation Authority. Nous pouvons fournir sur demande les détails du périmètre de l’application, à La Banque de Nouvelle-Écosse, de la réglementation de la Prudential Regulation Authority du Royaume-Uni. Les activités de Scotiabank Europe plc sont autorisées par la Prudential Regulation Authority et réglementées par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority du Royaume-Uni.

Les activités de Scotiabank Inverlat, S.A., de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat et de Scotia Derivados, S.A. de C.V. sont toutes autorisées et réglementées par les autorités financières du Mexique.

Les produits et les services ne sont pas tous offerts dans toutes les administrations. Les services décrits sont offerts dans les administrations dont les lois le permettent.